リファレンスチェック(reference chack)とは、中途採用をする際に会社が求職者の前職での実績や勤務状況などを確認することです。日本語で言い表すのであれば、【身元照会】などが適しているでしょう。

外資企業や金融機関、重要な役職での採用をする際にリファレンスチェックを取り入れている企業が多くあります。

また、企業コンプライアンスが重要視されてきている近年では、従業員一人一人の行動・言動も社運を大きく左右するため、一般的な日系企業でもリファレンスチェックを実施している会社が増えてきています。会社からしてみれば、面接だけでは知り得ない求職者の情報を第三者視点から知ることができ、採用後の相違やトラブルを未然に防ぐことが可能です。

一方、求職者からすればリファレンスチェックを拒むことも可能です(ただし、拒んだことで不採用になることはあり得ます)。また、リファレンスチェックは基本的にマイナスな部分を探るための調査となりますので、前職で特に問題がない場合には、そのままプラスの評価に繋がることも多いです。

今回は、リファレンスチェックがどのようなもので、実際に実施する際にはどのような点に気を付ければ良いのかを会社側・求職者側両方の観点からご説明していきたいと思います。

この記事に記載の情報は2021年05月21日時点のものです

リファレンスチェックの導入背景や国内での認知度

リファレンスチェックとは、中途採用において会社側が求職者の前の職場に対して勤務態度や実績、人間性などを確認することを言います。

こちらでは、リファレンスチェックでは具体的にどのようなことが行われるのかをご説明します。

リファレンスチェック導入の背景

主に海外での就職活動、外資系企業での転職時に用いられてきたものですが、海外におけるリファレンスチェック導入のきっかけは『職務経歴書』や『履歴書』に改竄や詐称があまりにも多かったことに起因します。

イギリスの求人サイト『CV-library』が行った照査によれば、英国求職者の28%以上(4分の1以上)がCVに対して嘘の経歴を掲載。2,000人以上の求職者を対象にした調査では、経歴に嘘をついたことを認めた人のうち、『9.2%が虚偽の情報が重要である』と述べており、採用担当者は警戒する必要があることを示唆しています。

【他アンケートの回答例】

- 履歴書に嘘をついた人のうち、 91.2%が上司が知らなかったと回答

- 面接では17.3%が嘘をつく、82.7%は面接で決して嘘をつかないと回答

- 求職者の75%は面接の過程で嘘を明らかにするのは会社の責任であると回答

参考:ONE IN FOUR JOBSEEKERS ADMIT LYING ON CV

外国でリファンレンスチェックを行う企業の多くが、誤った採用決定が下された場合の離職、人員の入れ替えコスト高騰に加え、1人の従業員が組織に対して訴訟やブランドを傷つけるリスクについて言及しているのが現状です。

つまり、悪意のある従業員から企業のビジネスを保護するために、雇用主は採用社員のスクリーニングと審査を行うのが一般的という考えに基づいて、浸透していった風潮と言っても良いでしょう。

リファレンスチェックを導入する企業の割合

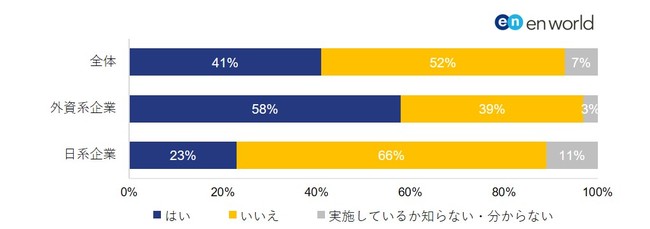

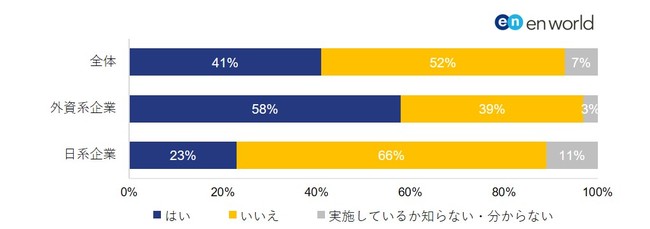

グローバル人材特化型の材紹介会社「エンワールド・ジャパン株式会社」が行った、【中途採用における、リファレンスチェック実施状況調査】では、

- リファレンスチェックの実施率、外資系企業58%、日系企業23%

という結果を公表しています。

2.リファレンスチェックの実施率、外資系企業は58%、日系企業は23%(図2)

リファレンスチェックの内容を説明した上で、「貴社では、中途採用においてリファレンスェックを実施していますか」と伺ったところ、41%が「実施している」と回答しました。外資系企業の回答は58%となり、日系企業の回答を35ポイント上回りました。(外資系企業:58%、日系企業:23%)

【図2】貴社では、中途採用においてリファレンスチェックを実施していますか。

引用元:PRtimes|【中途採用における、リファレンスチェック実施状況調査】実施率は外資系企業 58%、日系企業23% 7割が「採用判断に影響」

一方、同調査によれば「リファレンスを知っているか?」という問いに対して、外資系企業:93%、日系企業:73%が「知っている(内容も知っている)」と回答しています。この調査結果を踏まえると、日本ではまだそれほど重要視されている採用フローでは無いと言って良いでしょう。

日本でもリファレンスチェックをする企業が増えてきている理由

しかし、近年リファレンスチェックを実施する企業が増えているのは事実です。背景には、以下のような要因があると考えられます。

日本企業独自の文化の変化

近年、日本企業でも独自の文化は廃れつつあり、外資系企業に近い考えを持つ企業も増えてきています。

わかりやすい例が年功序列で、今では若い方でもしっかり結果を出せばどんどん出世できる環境が整っています。一昔前のように長年会社に勤めていれば、右肩上がりで給料も立場も上がってくるだけではなくなってきました。

また、少し前は1度入社したら定年退職までその会社で働き続ける風潮にありましたが、今現在は積極的に転職活動も行われています(2019年は転職者数が過去最多となりました)。

参考:増加傾向が続く転職者の状況~2019年の転職者数は過去最多~|総務省

- 転職市場も活発になり色々な人が出入するようになった

- 外国企業の採用方法を参考にし始めた

このような理由から近年国内でもリファレンスチェックをする企業も増えてきているのだと考えられます。

外資系企業を模範とする企業の増加

GAFAM(ガファム)と呼ばれる正解に大きな影響を与えるIT企業5社は、当然日本でも知られていますが、全てが外資系企業です。求職者からの人気も非常に高い企業で、模範にしている企業も多いはずです。

|

GAFAM…Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoftの頭文字を取ったもの

|

リファレンスチェックを円滑に行うためのサービスを提供する『back check』の導入事例でも、IT企業・ベンチャー企業が多く見られました。

特に若い企業は新しいことをどんどん取り入れていく傾向にあるようです。中小企業であれば、新しいシステムを取り入れてもそこまで大きな負担になりませんしね。

参考:導入事例|back check

リファレンスチェックの大目的とは|採用のミスマッチと離職率低下に寄与

リファレンス(reference)とは、「身元照会」を意味し、職務経歴書内容に虚偽が無いか、経歴の詐称が無いか、応募者の信用を前職で一緒に働いていた第三者に確認する手法です。

日本におけるリファレンスチェックは決してマイナス面を探す作業ではなく、あくまでビジネス上の能力をあらかじめ確認しておくこと、書類選考や面接ではわからない客観的な評価を知ることが目的です。

なぜリファレンスチェックで離職率の改善が図れるか

リファレンスチェックを実施することで、個人の能力を確認できる、書類選考や面接以外の客観的な評価を入社前に知れるということは、すなわちミスマッチによる採用の失敗を未然に防ぐことに繋がります。

つまり、「こんなはずではなかった」という採用の失敗と、「思っていたのと違う」という求職者側のミスマッチが減らせるということ。結果的に、求職者と企業側がしっかり意思疎通を図れることに繋がるため、長く働き続けてくれる人材を採用できる=離職率が改善されます。

雇用の失敗における損失の軽減に繋がる

例えば、営業の年収600万円で採用した人が、入社後わずか3ヶ月で離職してしまった場合を考えてみましょう。マイナビが調査した『中途採用状況調査2020年版』によれば、中途採用にかけた予算と実績の内訳は下記のようになりました。

■採用費用

- 人材紹介 :【予算】平均340.1万円、【実績】平均294.5万円

- 求人広告 :【予算】平均221.4万円、【実績】平均144.4万円

- 合同説明会:【予算】平均93.9万円 、【実績】平均73.4万円

- 合計 :【予算】平均831.9万円、【実績】平均674.1万円

引用元:マイナビ|中途採用状況調査2020年版

■採用者1人あたりの広告費

これに加え、教育費用と採用に関わった人の人件費もかかってきます。

「産労総合研究所」の行った『2020年度 教育研修費用の実態調査』によれば、従業員1人あたりの教育費用は39,860円。

単純計算で約64万円の損失が出ることになります。

もし転職エージェントの利用をしていれば、返金規定50%があったとしても約100万円の損失が出ることになります。

返金規定とは

転職エージェントを利用して採用が決定した場合、エージェントに35%前後の手数料が発生しますが、採用した方が早期退職をした場合、1ヶ月で全額返金、3ヶ月で50%、半年で20%などの返金が行われる制度。

ミスマッチを有無離職は金銭的な損失だけでなく、既存社員のモチベーション低下や、会社のブランドイメージの低下ももたらす可能性があります。リファレンスチェックによる離職率の改善は、不要なコストの削減やマイナスの影響を抑えることにも繋がります。

求職者に対して自社の魅力を提案するための情報収集

外資系企業におけるリファレンスチェックは、虚偽報告等の発見という意味合いが強いようですが、リファレンスチェックを行うことで、求職者に対して自社の魅力をいかに伝えるか、何を伝えれば興味を持ってくれるのか?というヒントが詰まっています。

例えば、求職者の業務への姿勢をリファレンスチェックによってあらかじめ把握することができれば、転職して入社してしもらった際、どのような幡羅書方、業務の進め方ができるのか、また『何が提供できない』のかを伝えることができます。さらに、業務モチベーションをどこに感じ、どんな環境であれば候補者がパフォーマンスを最大限発揮するのか、マネジメントにおける価値観の共通認識が事前に取れていれば、企業は自社に入社してももらうための伝え方を知る、有効な手段になりえます。

リファレンスチェックと信用調査との違い

リファレンスチェックが求職者の“仕事に関すること”を調べる行為だとしたら、信用調査は求職者“人生”を調べるものと区別できます。そもそも信用調査とは、対象の方の仕事や職歴だけではなく、交友関係・犯罪歴・借金の有無など広範囲に及びます。

両者とも第三者から個人の情報を聞く点では共通ですが、リファレンスチェックは予め決められた人、決められた第三者に対し、準備された質問をするのに対し、信用調査では任意の第三者にいきなり質問をするので、より本音に近い率直な意見を引き出すことが可能です。

採用時においてはリファレンスチェックのみで十分かと思う部分も多分にありますが、多角的にアプローチした方が確実な情報を得られることは確かです。2005年より個人情報保護法によって、リファレンスチェックも信用調査も本人の同意なしで調査・取得することは禁止されています。

【関連記事】リファレンスチェックは違法?違法になる場合と法律上の注意点を弁護士が解説

企業がリファレンスチェックを導入する6つのメリット

リファレンスチェックをすることによるメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?

会社・求職者それぞれの立場でご説明していきます。

面接だけではない本人の一面を知れる

会社が求職者を採用する場合、履歴書と面接での内容が主な情報源となりますが、とてもそれだけでその人がどのような人かを分かることはできませんよね。

面接では良いことしか言わずに、前職での後ろめたい事実を隠したままの転職活動かもしれません。そこで、前職で一緒に働いてきた人たちの声は非常に有効で信憑性の高い情報源となります。リファレンスチェックでは、そのような新たに人を採用するにあたってとても必要な情報を知り得ることができるのです。

求職者の経歴詐称をチェックできる

前段において、海外でのリファレンスチェックの目的は経歴詐称の検出という話をしましたが、もちろんそれは日本におけるリファレンスチェックでも同様の効果です。

書類作成時や実際の面接においても、経歴・職歴などを誇張して申告する可能性はゼロではありません。一緒に働いていた前職の人間を通すことで、申告情報に嘘偽りがないかを確認できることは、採用リスクを軽減させる上では重要な要素になるでしょう。

ミスマッチ雇用の軽減

履歴書、職務経歴書だけではもちろん、面接でも得られる情報には限りがあります。

長くても約1時間程度の面接で、これから一緒に働く人のパーソナリティを正確に判断するのは、長年人事、エージェント業をやっている人も究極的には無可能なことです。

その分を補う意味でも、求職者をよく知る第三者からの証言は、自社のカルチャーとフィットするか、求めているスキルなどに合致しているか判断でると思います。

選考の効率化

選考過程の中でできるだけ早期に候補者の人物象を見極めて採用の合否を下せます。

- 効率性:時間の節約。採用プロセス全体を通じて適切なタイミングで重要な判断をし、戦略的な優先事項に集中できる

- コンプライアンス:新規採用者ごとにチェックが行われるため、都度適切な質問が行われ、プロセスに偏りがなくなる

- 質の高い面談:採用プロセスの早い段階でより良い意思決定につながり、より質の高い面接につながる可能性がある

通常、リファレンスチェックは選考フローの終盤に行われるようですが、決まったフローは無いので、採用フローの序盤に導入することで、早期に候補者のスクリーニングを行え、選考を効率化することも可能でしょう。

求職者の入社後の活躍に期待が持てる

選考過程で行ったリファレンスチェックは入社後にも活きてきます。

求職者の性格や価値観を詳しく把握できているため、今後のマネジメントにも転用できますし、逆に弱みとなる部分も把握できれていれば、そこを補うのか、強みとなるスキルをさらに伸ばすのかの判断も、マネージャーはしやすくなるでしょう。

オンボーディングの最適化に繋がる

オンボーディングとは、転職や新卒入社した新メンバーに対して手ほどきを行い、早期の即戦力化を促す教育・育成プログラムの1つです。新卒でいうOJTのようなものとお考えください。

どの企業でもそうですが、入社直後の一定期間はなかなかパフォーマンスを発揮しにくい期間です。いかに早い段階で成果を出してもらうか、周囲から転職者が悪いレッテルを貼られないようは人事の大切な仕事であり、早期離職を防止する大事な期間でもあります。リファレンスチェックの段階で候補者をより「多面的」に見ることができれば、面接段階での質問内容も精査できますし、「自分は周りからどうみられているのか」「どんな時に感情を出し、興味が湧くのか」などを知ることができます。

面接では本人が認識していなくともよく見せたり、必要以上に印象が悪くなってしまうこともあります。そのため、人事や実際に担当した面接官の方が「あなたのことをちゃんとわかっている」という準備をしてくことが大切です。

リファレンスチェックには候補者の「素」の状態を知れる機会ですので、うまく活用することで、双方にメリットのある行為になるでしょう。

求職者側がリファレンスチェックを受けるメリットは?

基本的にリファレンスチェックを受ける求職者にとってのメリットはありません。

ただ、会社としては主に「この人にマイナス要素がないか?」をリファレンスチェックで確認しますので、マイナス要素がなければそれは反対にプラスの評価に繋がるとも言えます。

もし前職で後ろめたい内容がある状態でリファレンスチェックが行われる会社に転職するのであれば、予め面接時にご自身のマイナス部分はきちんと説明してどのように改善していくかを伝えたり、そもそもリファレンスチェックが行われない企業のみに応募することも検討すると良いでしょう。

求人を出している企業がリファレンスチェックをするかどうかなどの転職先の採用状況に関しては、転職エージェントで詳しく聞くことができますので、利用してみることをおすすめします。

リファレンスチェックを実施する場合の主な流れ

これからリファレンスチェックの実施をしようと考えている採用担当者の方も多いことでしょう。実際にリファレンスチェックを行う手順について、5つのステップに分けてご説明していきます。

リファレンスチェックのやり方には2種類ある

- 求職者自身がリファレンス先を紹介する

- 企業がリファレンス先を探す

基本的には❶のパターンが主流です。企業側が求職者に対してリファレンスチェックの回答者を紹介し、後日電話で5分から10分程度の回答をしてくれる方を見繕います。

この際、リファレンスチェックの回答者は2人以上選出することを求められます。単に同じ企業で働いていた方だけではなく、仕事内容がわかる同僚、普段の人物を評価できる友人、転職を2回以上していれば、前々職の同僚または上司を指定されるケースもあります。

❷の場合、求職者自身が特に何かをする必要はなく、リファレンスチェックを行う旨の説明を受けて承諾するだけでOKです。その際のリファレンスチェックの回答者は企業側が連絡した現職の上司や前職の同僚などになります。友人には連絡が取れませんので、おそらくどちらかになります。

リファレンス先を探す方法は多様化

調査会社や業界のネットワーク活用、転職エージェントへの委託、『Backcheck』のようなインターネットサービスで行うなど、方法はいくつかあります。リファレンス先を決める方法以外には大きな違いはなく、ほとんどが同じ流れで行われていきます。

前職の上司や同僚などの連絡先を聞く

まずはリファレンスチェックを行う求職者に、直接リファレンス先となる元上司や同僚などの連絡先を聞くことになります。採用担当者もわざわざリファレンス先を探す必要がありませんし、求職者も信頼できる人に担当者となってもらえるので、双方スムーズに行きやすいでしょう。

求職者からの承諾を得る

いずれの方法でもまずは、リファレンスチェックを行う求職者に対して、リファレンスチェックを実施することの同意を得なくてはなりません。

- 『リファレンスチェックによって個人情報を得ることに対する同意』

- 『リファレンスチェックの目的』

- 『求職者からリファレンス先を教えてもらうことに対する承諾』

が必要になります。

リファレンス先を紹介してもらう

リファレンスチェックの同意を得たのであれば、求職者からリファレンスチェックを確認する担当者(リファレンス先)を紹介してもらいます。また同時にその方に対して、リファレンスチェックの実施されること伝えておき、対応をお願いするようにもしておきます。

担当者名・連絡先などを聞くだけで事足りますが、リファレンスチェックに必要な人数や元上司を希望するなどのどのような人に担当してもらうかはある程度伝えておくと良いでしょう。

リファレンス先との日程調整・質問内容の決定

リファレンスチェックを担当してくれる方が決まった後には、後ほど連絡を入れ、実際にリファレンスチェックを実施する日取りを打ち合わせして決めます。

通常、相手の方も営業時間中での対応となりますので、時間は長くても30分以内にとどめておきましょう。事前に質問する内容や決めておくことも準備しておき、打ち合わせに無駄のないようにしておきます。

リファレンスチェックの実施

取り決めた日時になったのであれば、決めた日にちにリファレンスチェックを実施します。上記で決めた質問内容を使いながら、話の流れの中で気になる内容があればさらに深く聞き進めていく形です。

回答結果をまとめる

リファレンスチェックで確認した内容はきちんと書面等でまとめ、言語化して採用に関わる他の人にも内容が伝わるようにまとめておきます。リファレンスチェックの内容はしっかり共有し、最終的な採用・不採用の判断材料の1つとします。

リファレンスチェックで確認される内容と質問項目

リファレンスチェックでは実際の働きぶりが確認され、基本的に前職で一緒に働いていた人に対してヒアリングが行われます。リファレンスチェックは採用選考プロセスの最終段階の業務として組み込まれているケースもあります。

具体的には、上司・同僚・部下などのうち2名以上からヒアリングすることになり、実際に一緒に働いてみてどのような働き方だったのか、以下のような内容が確認されていきます。

勤務状況

まず社会人の基本として確認される部分が勤務状況・勤務態度です。

言わずもがな遅刻や欠席が多いようであれば、マイナスに繋がります。面接でわざわざそのようなマイナス情報を伝える人はいないでしょうが、リファレンスチェックによって知られることもあります。

また、退職のしかたでも良し悪しが出てきます。「もう辞めるから」と、引継ぎもろくにせずにいい加減に辞めてしまうと、後からご自身に返ってくることもあるでしょう。

|

マイナス要素

|

プラス要素

|

- 欠席

- 遅刻

- 無断欠勤

- 突然の退職

- ダラダラ働く など

|

- 無遅刻

- 無欠勤

- しっかり引継ぎ など

|

人柄やコミュニケーション能力

たかだか数十分の面接でその人がどのような人かを知ることは困難であるため、リファレンスチェックで人柄やコミュニケーション能力について聞かれることも多いです。

上でもお伝えしましたが、辞めるからと悪い印象のまま退職してしまえば、因果応報で自分に返ってくることもあるでしょう。

|

マイナス要素

|

プラス要素

|

- 言うことを聞かない

- ミスを改善しない

- 人のせいにする

- 言い訳する

- 接しにくい など

|

- 接しやすい

- また一緒に働きたい

- 素直・前向き

- 顧客からの好印象 など

|

経歴や実績

前職でしっかり結果を出していた方は、実績などを面接時にも積極的にアピールするかと思いますが、リファレンスチェックでは前職での実績等も確認されます。

例えば、面接で「前職では営業で1番の売上を3ヶ月続けました」とアピールしても、実際にリファレンスチェックしてみると、全くそのような事実がなければ、その人の信用は一気に下落しますね。

実際にどのような成果を出したのか?などのプラスの実績だけを確認するのではなく、重大なミスや会社から懲戒処分を受けなかったかどうかの確認も行われます。

|

マイナス要素

|

プラス要素

|

- 懲戒処分

- 重大なミス

- 面接・履歴書との相違

|

- 売上

- 表彰

- 失敗からの立て直し など

|

リファレンスチェックで質問してはならない内容

リファレンスチェックでは、リファレンス先に対して何でも聞いて良いものではありません。

- 国籍・人種

- 家族・家庭環境

- 出身地・居住地

- 思想・信条・宗教など

- 病歴など社会的差別の原因となる可能性のあるもの

上記のように、求職者の不利益や差別に繋がるような質問をすることはできません。

(3)採用選考時に配慮すべき事項

次のaやbのような適性と能力に関係がない事項を応募用紙等に記載させたり面接で尋ねて把握することや、cを実施することは、就職差別につながるおそれがあります。

<a.本人に責任のない事項の把握>

・本籍・出生地に関すること (注:「戸籍謄(抄)本」や本籍が記載された「住民票(写し)」を提出させることはこれに該当します)

・家族に関すること(職業、続柄、健康、病歴、地位、学歴、収入、資産など)(注:家族の仕事の有無・職種・勤務先などや家族構成はこれに該当します)

・住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近郊の施設など)

・生活環境・家庭環境などに関すること

<b.本来自由であるべき事項(思想信条にかかわること)の把握>

・宗教に関すること

・支持政党に関すること

・人生観、生活信条に関すること

・尊敬する人物に関すること

・思想に関すること

・労働組合に関する情報(加入状況や活動歴など)、学生運動など社会運動に関すること

・購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること

引用元:厚生労働省|公正な採用選考の基本

【参考】厚生労働省|事業主啓発用パンフレット:公正な採用選考をめざして(令和2年度版)

リファレンスチェックをする際に気を付けるポイント

こちらでは、リファレンスチェックの実施を検討している企業の担当者の方に、リファレンスチェックを実施する際の注意点をまとめました。

リファレンスチェックの違法性について

このように前職での行いを洗いざらい調べられるリファレンスチェックは、本当に実施していいのか?という不安が出てきますが、リファレンスチェックそのものを禁止するような法律はありません。

ただし、求職者本人の意向を無視してリファレンスチェックを行う場合には、個人情報保護法の観点から違法になり得ます。

ちなみに、個人情報を保有している立場にある者は前の職場となります。求職者本人の同意がないままリファレンスチェックが実施され、個人情報が第三者に伝えられた場合には前の職場が個人情報を流出させたことになります。

(第三者提供の制限)

第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

引用元:個人情報保護法23条

リファレンスチェック自体の違法性はありませんが、必ず求職者からの同意が必要です。言い換えれば、求職者がリファレンスチェックに同意しなければ実施することもできませんので、求職者自らお断りすることもできます。

【関連記事】リファレンスチェックは違法?違法になる場合と法律上の注意点を弁護士が解説

個人情報の扱いに注意

上でもお伝えしましたが、リファレンスチェックで知り得る内容は個人情報となります。

必ず求職者本人から同意を得た上で実施するようにしましょう。

リファレンスチェックで知り得る個人情報は、必ず本人の同意を得た上で第三者に渡す必要があります。採用を行っている企業側には直接個人情報を流出させたことにはなりませんが、勝手に前職に確認を取ってアレコレ情報を知っていることで、求職者の方に不信感を与えてしまうことになります。

【関連記事】リファレンスチェックは個人情報に注意|個人情報保護法の観点と実施時の注意点

リファレンスチェックの順番|チェック後の内定取り消しは原則NG

先に内定を出した後にリファレンスチェックを実施し、その結果前職での問題行為が発覚した場合、内定取り消しを検討するかもしれませんが、この場合、内定取り消しが認められない可能性が高いです。

採用後の解雇についても同様で、後々リファレンスチェックによって問題が分かったとしても、簡単に契約解除ができなくなります。リファレンスチェックをするのであれば、契約を決める前に実施するようにしましょう。

【関連記事】リファレンスチェックによる内定取消しは有効?内定取り消しの有効性を弁護士が解説

リファレンスチェックを拒否された場合

ここまでお伝えしたように、リファレンスチェックを拒否されるケースは様々あり、理由も様々です。しかし、やり方によっては拒否されていたリファレンスチェックに応じてくれる場合もありますし、リファレンスチェック以外の方法で採用・不採用の判断をしていくことも可能です。

こちらでは、リファレンスチェックを拒否された場合の対処法についてご紹介します。

別の担当者に確認を取ってみる

リファレンスチェックを行う担当者の方から拒否された場合、タイミング的にその方の都合が悪いことも大いに考えられます。

例えば、上司Aから拒否されたなら、他の上司や同僚、部下などがファレンスチェックを対応してくれる可能性は十分にあるでしょう。このような事態を回避するためにも、あらかじめ求職者から複数のリファレンス先を尋ねておくと良いでしょう。

ツールを使ってリファレンス先の負担を軽減する

リファレンスチェックの担当者から拒否されてしまう要因の一つとして、手間がかかって対応できないようなケースも少なくありません。リファレンスチェックに関するサービスも登場してきており、オンラインで質問のやり取りを行い、アンケート形式で回答を貰って、担当者の負担を軽減することもしっかり回答を貰うポイントですね。

下記でご紹介しているのは月額料金になっていることが多いので、毎月リファレンスチェックを実施している企業の方は導入も検討してみてください。

リファレンスチェックの国内主要サービス3選

リファレンスチェックを実施する会社は増えてきていますが、それに伴いリファレンスチェックのサポートを行ってくれるサービスも徐々に登場してきています。

特に応募・採用の数が多くて、リファレンスチェックの回数も膨大になるケースなどは導入を検討しても良いかと思います。

back check(バックチェック)

リファレンスチェック関連のサービスとして先駆けとも言える『back check』。リファレンスチェックの実施自体もオンライン完結でき、高い回答率をもらえますので、手間を省きながら確実にリファレンスチェックをしたい場合にはおすすめです。

また、得られた回答は面接時の情報と共にレポートでまとめることができますので、一元管理にも向いています。

金額については伏せられており、詳しく知りたい方は資料のダウンロードを行ってください。基本的には月額料金となり、件数が増えても変わらないため、毎月数多くのリファレンスチェックを行う企業におすすめです。

【公式サイト】https://backcheck.jp/

MiKiWaMe Point(ミキワメ)

『MiKiWaMe Point』は、月額1万円で利用できるリファレンスチェックのサービスです。リファレンスチェック(身辺調査)を探偵などに依頼しようとした場合、1件で数万円することになるので、定期的にリファレンスチェックをするのであれば非常にお得ですね。

また、同社ではSNSやWEBでの求職者の情報を集める『MiKiWaMe』というサービスも行っております。こちらは1件2万円で調査が可能です。

【公式サイト】https://mikiwame-p.jp/

TASKEL(タスケル)

『MiKiWaMe Point』と同じ会社が運営する『TASKEL』は、主にハイクラス採用に特化したバックグラウンドでの評価を行うサービスです。

1名からの利用も可能ですので、重要なポストに就ける人材をしっかり調べたい時に利用を検討してみてください。

【公式サイト】http://taskel.jp/

探偵によるリファレンスチェックもある

調査と言えば、探偵を思い浮かべる方も多いですね。探偵も身元調査によってリファレンスチェックと同じように、前職での素性を知ることができます。ただし、探偵に身元調査を依頼した場合、最低でも1件数万円はして、10万円以上になることも少なくありません。

ここまでお伝えしたリファレンスチェックのサービスと比べると非常にコスパが悪いため、よっぽど重要な立場の人物の採用でもない限り、探偵への依頼はおすすめできません。

【求職者向け】リファレンスチェックを受ける際に注意するポイント

一方、これからの転職活動でリファレンスチェックを受ける可能性が考えられる方は、以下の点については知っておきましょう。

リファレンスチェックの拒否に関して

前職の辞め方でトラブルがあったり、マイナスになり得ることがあったりする場合には、リファレンスチェックにも応じたくない状況にあるでしょう。こちらも繰り返しになりますが、求職者はリファレンスチェックを断ることも可能です。

ただし、断るということは会社側からしてみれば「何か伝えにくい内容があるのか?」とマイナスな印象を与えてしまいますので、結果的に不採用になる可能性は出てきてしまいます。

在職中の転職活動でのリファレンスチェックへの対応

在職中に今の職場には内緒で転職活動をされている方も少ないですね。その場合、リファレンスチェックによって現職に転職活動の事実を知られてしまうと、都合が悪くなります。

在職中にリファレンスチェックを受ける場合には、リファレンスチェックに対応してくれる人にのみ事情を説明し、協力してもらえるように準備しておきましょう。

また、応募する会社の担当者の方にも在職中である事情を伝え、リファレンスチェック以外の方法での確認や、指定した人物への確認などの対応を取ってもらえるように相談しておくと良いでしょう。

まとめ

リファレンスチェックとは、中途採用において書類や面接だけでは分からない情報を求職者の前職に確認することを言います。

採用後のトラブルを防ぐために役立てることができ、金融機関や外資系企業ではリファレンスチェックを取り入れている会社も多いです。

リファレンスチェックをするためには求職者の同意が必要になりますので、伝えたくない内容があれば断ることも可能です。ただし、採用に関して不利になってしまうことは考えられえるでしょう。

これから転職活動をされる方は、リファレンスチェックのことも考えて円満な退職をしておくことをおすすめします。