会社を退職できないよくある理由と対処法!おすすめの退職代行についても解説

「会社を辞めたいのに、上司に引き留められて辞めさせてもらえない」

「人手不足を理由に退職届を受け取ってもらえない」

このように、会社の都合で退職できずにお悩みではありませんか?

本来、退職は労働者に認められた権利です。会社が一方的に拒否することは、基本的に違法です。

本記事では、「会社を辞められない理由と対処法」を分かりやすく解説します。

自力での交渉が難しい場合に頼れるおすすめの退職代行も紹介しますので、自信を持って退職に向けた一歩を踏み出しましょう。

| 今の仕事をやめたいけど、 次の一歩が不安なあなたへ |

|---|

|

多くの人が、退職前に次の職場を決めることで、経済的にも精神的にも安心して新しいスタートを切っています。 次こそは・・・ ・人間関係が良好な職場で働きたい 今のような仕事の悩みを二度と抱えたくない! このような思いの方は、転職エージェントに無料相談して、あなたにピッタリの求人を提案してもらうのがおすすめです。 有益なアドバイスがもらえるだけではなく、履歴書作成から面接対策まで転職活動を完全無料でサポート。ストレスフリーな環境からの再スタートを目指せます。 |

【結論】「退職できない」と言われても、法律上では2週間後に退職できる

結論、「退職できない」と言われても、労働者は法律で退職する権利が認められています。

「就業規則で認められていない」「今辞めると周囲に迷惑がかかる」と言われても、労働者の権利として、2週間前に申し出をすれば退職をすることができます。

「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」

引用:民法第律百二十七条

会社の就業規則に「退職の申し出は1ヶ月前まで」と記載されていても、法律が優先されます。

ただし、契約社員や派遣社員など「期間の定めがある雇用契約」では、契約期間満了まで退職ができない可能性があるので注意が必要です。

どうしてもすぐに退職したい場合、やむを得ない事情が認められれば、民法628条に基づき途中で退職が可能です。

自分で会社とやり取りするのが難しい場合や、強く引き止められてしまう場合は、退職代行の利用も検討する必要があるでしょう。

よくある「退職できない理由」7選

退職できない理由として以下が多く挙げられます。

- 上司が怖くて退職を切り出せない

- 会社側が退職届を受理してくれない

- 新しい業務を与えられて退職を先送りにされる

- 後任がいないことを理由に退職を認めてもらえない

- 給与や退職金を支払わないと脅される

- 損害賠償・違約金・懲戒解雇などの圧力を使って脅される

- 「職場に迷惑をかけたくない」という罪悪感で言い出せない

会社が退職を引き留める際に使う手口はさまざまですが、多くのケースは違法または不当な行為です。

以下で具体例と対応策を詳しく解説します。

1.上司が怖くて退職を切り出せない

上司への恐怖心から、退職を伝えられずに悩む人も少なくありません。

威圧的な態度や厳しい言動を取る上司がいる場合、「怒鳴られるのでは」「話を聞いてもらえないのでは」と不安に感じてしまいますよね。

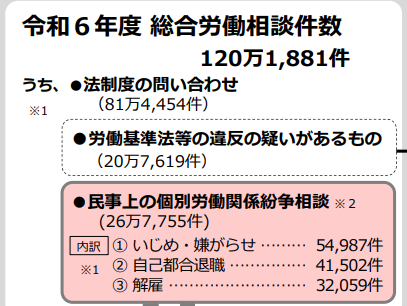

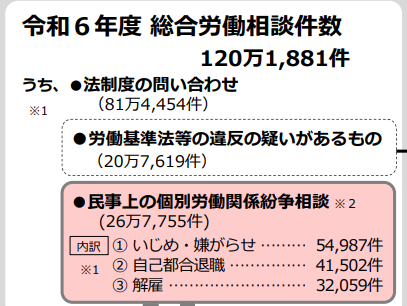

実際に、厚生労働省が公表した令和6年度の労働相談に関するデータでは、最も多い相談内容が、パワハラなどの「いじめ・嫌がらせ」(54,987件)に関する内容でした。

このように、職場での人間関係に悩みを抱える人は決して少なくない、ということが分かります。

上司に退職することを直接伝えるのが難しい場合は、退職届を郵送する、退職代行サービスを利用するなど、顔を合わせずに手続きを進めることもできます。

2.退職届を受理してくれない

会社が退職届の受理を拒否したとしても、退職の意思が伝わった日から2週間が過ぎれば、法律上では辞めることができます。

厚生労働省がおこなった調査によると、会社に退職を希望していることを伝えても、引き留めや説得、退職届受け取りの拒否により退職できないという相談は41,502件に上ります。

民法97条では、退職の意思が会社に届いた時点で、退職の効力が生じると定められています。

つまり、会社側が「受理」するかどうかは関係なく、意思が届いた時点で退職は成立します。

意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

引用元:民法第九十七条

上司が退職届を突き返したり破棄したりしても、法的には問題なく手続きを進められます。

3. 新しい業務を与えられて退職を先送りされる

退職する旨を伝えてから、「新しい業務がある」「引き継ぎが終わるまでは辞められない」と言われ、退職できないケースも多く見られます。

ただし、会社は「引き継ぎが終わっていない」「新しい業務がある」といった理由で、退職の時期を一方的に先送りにすることはできません。

もちろん、円満に退社するために業務の引き継ぎに協力することは望ましいことですが、あくまで任意の範囲にとどまるものです。

4. 後任がいないことを理由に退職を認めてもらえない

後任がいないことは会社の人員管理上の問題であるため、退職できない理由にはなりません。

従業員個人が抱えるべき義務ではなく、人材確保や配置の責任は会社側にあります。

したがって「後任が決まるまで辞められない」といった引き止めに従う必要はありません。

あなた自身のキャリアプランを最優先に考えるようにしましょう。

5. 給与や退職金を支払わないと圧力をかけられる

「退職したら給与や退職金は支払わない」という脅しは、労働基準法に違反する行為です。

労働基準法第24条では「賃金の全額払い」が定められています。

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

引用元:労働基準法第二十四条

退職者であっても働いた分の給与は必ず全額支払わなければなりません。

退職金についても、就業規則や退職金規程に定めがあれば支払い義務が生じます。

給与や退職金を盾にした引き止めは不当な行為です。

6. 損害賠償・違約金・懲戒解雇などで脅される

退職しようとしたときに、会社から「損害賠償を請求する」「懲戒解雇にする」と脅されるケースがあります。

こうした行為は労働者を不当に引き留めるもので、違法な場合がほとんどです。

労働基準法第16条では、退職などを理由に違約金や損害賠償を請求することを禁止しています。

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

引用元:労働基準法第十六条

よほど悪質な行為(企業秘密の漏洩など)でない限り、「退職しただけ」で責任を問われることはありません。

7. 「迷惑をかけたくない」という罪悪感で言い出せない

「自分が辞めたら職場に迷惑をかけるのでは」と考えて、退職を言い出せずに悩む人は少なくありません。

必要な人員の確保や引き継ぎの仕組みを整えるのは会社側の責任です。

過度な罪悪感や責任感から無理をしてしまうと、心身の不調に繋がることもあります。

まずは、自分の健康と将来を優先して考えることが大切です。

退職を切り出す前に確認すべきポイント

会社に退職を切り出す前に、以下のポイントついて確認しましょう。

- 雇用契約に期間が定められていないなら2週間前までに退職の申し出をすれば良い

- 雇用契約に期間が定められていたらやむを得ない理由があれば退職できる

- 民法と就業規則ではどちらが優先されるのか

不当な引き止めを受けた際にも冷静に対応できるよう、把握しておくことが大切です。それぞれについて見ていきましょう。

1. 雇用契約に期間が定められていない場合|2週間前までに退職の申し出をすれば良い

正社員など「期間の定めのない雇用契約」であれば、民法第627条第1項により、退職する旨を伝えてから2週間で雇用契約が終了できます。

就業規則に「退職の申し出は1ヶ月前まで」などの記載があっても、やむを得ない事情がある場合は、民法第627条が適用されて退職できます。

会社から「後任が決まるまで」「引き継ぎが完了するまで」といった理由で退職を先延ばしにされ、拘束されることは認められていません。

2. 雇用契約に期間が定められている場合|やむを得ない理由があれば退職できる

労働契約法17条では、期間の定めがある雇用契約は、契約期間中に自己都合で退職することができません。

ただし、民法第628条により「やむを得ない理由」がある場合は、即時に契約解除ができます。

- 本人や家族の病気・介護

- ハラスメント

- 賃金未払い

やむを得ない理由とは、上記のような契約の継続が著しく困難とされる状況のことです。

該当する場合は、契約途中であっても退職が認められます。

3. 民法と就業規則、どちらを優先すべき?

退職に関するルールは、基本的には会社の就業規則に従って進めるのが基本です。

業務の引き継ぎや人員調整など、会社側の都合も考慮されているためです。

ただし、就業規則の内容が法律に反している場合は、法律が優先されます。

労働契約法第13条では、「就業規則が法律に違反する場合、違反部分は無効となる」と定めています。

就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第七条、第十条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。

引用元:労働基準法第十三条

例えば、就業規則に「退職は1ヶ月前までに申し出ること」とあっても、やむを得ない事情があったり会社が退職の相談に応じてくれなかったりする場合には、民法が適用され、2週間で退職することが可能です。

就業規則を尊重しながらも、会社が不当に引き止める場合は、法律によって労働者の権利が守られていることを理解しておきましょう。

労働契約法を知っておくことで、会社の不当な対応に不安を抱いたときも退職手続きを進められます。

退職できないときに試すべき4つの解決策

退職を申し出ても会社が応じない場合は、状況に応じて対応しましょう。

挙げられる対応策は4つです。

- 退職届を出す場合、配達証明付き内容証明郵便を利用する

- パワハラや有給休暇に関することは総合労働相談コーナーに相談する

- 離職票や失業保険に関することはハローワークに相談する

- すべて任せたい場合は退職代行サービスを利用する

それぞれの具体的な方法について詳しく解説します。

1. 退職届を出すなら配達証明付き内容証明郵便を利用する

内容証明郵便は、「いつ・誰が・誰に・どんな内容を伝えたか」を郵便局が公的に証明する制度です。

つまり、退職の意思表示を証拠として残すことができる方法です。

会社が「退職届を受け取っていない」と主張しても、郵便局の記録が反証となり、言い逃れを防げます。

配達証明を付ければ書類の到着日も分かるため、民法第627条に定められた「退職の申出から2週間」のスタート日が分かるでしょう。

口頭や手渡しで拒否されることなく、安心して利用できます。

2. パワハラや有休に関することなら総合労働相談コーナーに相談する

引用元:厚生労働省

「総合労働相談コーナー」は、労働局や労働基準監督署内に設置された無料・予約不要の公的窓口です。

労働問題全般に対応しており、相談できるのは以下の通りです。

- パワハラ

- セクハラ

- いじめ

- 解雇

- 労働条件の不利益変更

- 有給休暇の不当な拒否

専門の相談員が、法律に基づく解決方法を提案します。

必要に応じて、裁判外紛争解決手続(ADR・あっせん制度)も案内してくれます。

法的トラブルに発展する前の初期対応に役立つ窓口で、相談先に迷った場合の入り口として最も利用しやすいです。

3. 離職票や失業保険に関することはハローワークに相談する

ハローワーク(公共職業安定所)は雇用保険制度を所管する機関です。

以下のようなケースで利用すると良いでしょう。

- 会社が離職票を交付してくれない

- 退職理由が虚偽記載されているため失業給付金が支給されない

- 求職活動を支援してほしい

必要書類に関しては、ハローワークが会社に事実確認を行い、職権で手続きを進めることがあります。

失業保険の受給資格や申請期限なども正確に案内されます。

制度を安心して利用するために、最初に相談できる窓口です。

4. 全て任せたい場合は退職代行サービスを利用する

退職に関する手続きを自分で進めるのが難しい場合は、退職代行サービスを利用するのもひとつの手です。

代行業者を通じて退職の意思を伝えることで、直接会社と連絡を取らずに退職手続きを進められるため、精神的な負担を大きく減らせます。

退職代行サービスには、大きく分けて2種類があります。

|

弁護士や労働組合が運営する退職代行 |

退職の意思伝達に加えて、有給休暇の取得交渉や未払い賃金の請求といった法的交渉にも対応できる |

|

民間企業が運営する退職代行 |

会社への退職の意思を伝えることに特化しており、法的な交渉は行わない |

自分の希望するサポートをおこなってくれる退職代行サービスを選ぶのがポイントです。

精神的な負担を避け、心身を守りたい人にとってベストな選択肢となるでしょう。

退職代行サービスを利用するメリット

退職代行サービスは、精神的・時間的な負担を大幅に軽減してくれます。

スムーズに退職を実現できることも魅力のひとつです。

- 会社とのやり取りをすべて代行してくれるため、精神的負担が軽減される

- 依頼した当日から出社不要になるケースも多く、即時性が高い

それぞれについて詳しく解説します。

会社とのやり取りを全て代行してくれるため、精神的負担が軽減される

退職代行を利用すれば、会社との直接的な接触は不要です。

代行業者が唯一の窓口となり、依頼者本人が上司や人事に連絡する必要はありません。

会社側にも「本人に直接連絡しないように」と伝えてくれるケースも多いです。

顔を合わせることなく、心理的な負担を軽減できるのが大きなメリットだと言えるでしょう。

依頼した当日から出社せずに手続きが進み、スピーディに対応できる

退職代行会社によっては、依頼から最短30分から1時間で会社との連絡を代行し、手続きを進めてくれます。

本人が出社する必要もありません。

さらに、業者によっては、有給休暇の取得や未払い給与の確認なども代行してくれます。

会社から「引き継ぎのために出社してほしい」と言われた場合も、基本的には退職代行を通じて丁寧に調整してもらえます。

しかし、体調を崩していたり精神的に限界を迎えていたりしても、無理せず落ち着いて退職の準備が進められるでしょう。

スムーズに退職したいときは、対応の早さだけでなく交渉範囲やフォロー体制も含めて比較検討し、信頼できるサービスを選びましょう。

退職できない人におすすめの代行サービス2選

会社の都合などにより退職できない人は、自分の求めるサービスや特徴から選ぶと良いでしょう。

- 運営は民間企業・労働組合・弁護士のどれであるか

- 費用は相場より安いか

- サービスの対応範囲はどこまでか

おすすめの退職代行サービスは以下の通りです。

退職代行Jobs|幅広い相談に対応できて実績豊富

- 顧問弁護士・労働組合連携

- 会社と直接交渉

- 24時間対応で即日退職可能

会社との交渉や有給申請のサポートなど、幅広く相談したいなら退職代行Jobsがおすすめです。

最短30分で手続きを完了させられるため、即日退職も可能です。

転職や引っ越しのサポートだけでなく、退職できるまでは時間無制限でフォローしてくれるのも魅力です。

会社からお金を借りている場合でも、退職代行Jobsを通じて後日支払うことができます。

料金は、通常27,000円~ですが、限定で23,000円で依頼できます。

労働組合費を支払えば、会社との交渉もおこなってくれるため、おすすめです。

|

サービス概要 |

|

|---|---|

|

サービス名 |

退職代行Jobs |

|

運営会社 |

株式会社アレス |

|

料金 |

19,800(別途組合費2,000円) |

|

全額返金保証 |

あり |

|

支払方法 |

クレジットカード、コンビニ決済、現金翌月払い、銀行振込 |

|

公式サイト |

|

退職代行OITOMA|弁護士監修で法的対応にも強い

- 利用満足度98%の実績

- 行政書士監修で給付金申請サポートがある

- 身内や友人に顔を合わせずバレずに退職可能

カスハラやパワハラなど、精神的なお悩みから即日退職を希望している人には、退職代行OITOMAがおすすめです。

弁護士監修のもと、労働組合が運営することで法的安全性と交渉力を兼ね備えたサービスです。

また、行政書士東京中央法務オフィスと提携しているため、労働問題のサポートが充実しています。

|

<行政書士東京中央法務オフィスが対応しているサポート>

|

料金は24,000円で、退職ができなかった場合は全額返金保証付きです。

給付金申請のサポートもおこなっているため、退職代行に依頼できるだけでなく給付金を受け取れる可能性も高くなるメリットがあります。

|

サービス概要 |

|

|---|---|

|

サービス名 |

退職代行OITOMA |

|

運営会社 |

株式会社H4(エイチフォー) H4 CO., LTD. |

|

料金 |

24,000円 |

|

全額返金保証 |

あり |

|

支払方法 |

クレジットカード、後払い |

|

公式サイト |

|

退職できない際によくある質問

退職できずに困っている場合、違法性や正しい対処法について知識を身につけることが大切です。

退職できない際のよくある疑問にお答えしますので、不安を解消し、スムーズに退職するための第一歩を踏み出しましょう。

会社が退職を認めないのは違法ですか?

会社が労働者の退職意思を無視して働かせ続ける行為は、違法です。

民法第627条で労働者には退職の自由が保障されています。会社が一方的に妨げることはできません。

労働基準法第5条では労働者の意思に反する労働を強制労働として禁止しています。

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

引用元:労働基準法第五条

違反すれば1年以上10年以下の懲役または20万〜300万円以下の罰金という重い刑罰が科されます。

第五条の規定に違反した者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。

引用元:労働基準法第百十七条

退職を認めないことは、会社に問題があると理解しましょう。

退職したほうがいいサインは?

退職を真剣に検討すべきサインとして挙げられるのは、以下のように心身に異常をきたしている場合です。

- 不眠

- 食欲不振

- 気分が落ち込む

- 出勤時の動機や震え

- 会社の将来性や倫理観に疑問がある

- 自身のスキルアップや成長の停滞を感じている

今の職場環境を長期的に見たとき、あなたの健康やキャリアに悪影響を及ぼす可能性があります。

特に心身の不調の我慢を続けると、うつ病など深刻な状態につながってしまうかもしれません。

環境を変える決断は逃げではなく、前向きな選択となるでしょう。

退職できない場合は退職代行サービスを利用して対処しよう

退職することは働く人たちの権利です。会社に「辞めさせない」と言われても、冷静に正しい手続きを踏めば必ず退職できます。

民法や労働基準法の内容を理解し、内容証明郵便や公的機関への相談を行えば、不当な引き止めに対抗できます。

自力で退職できない場合は、退職代行サービスを利用するのもひとつの手です。

精神的な負担を最小限に抑えながら退職手続きをすべて任せられます。

安心できる方法で、一人で抱え込まず、退職代行サービスの力を借りましょう。

| 今の仕事をやめたいけど、 次の一歩が不安なあなたへ |

|---|

|

多くの人が、退職前に次の職場を決めることで、経済的にも精神的にも安心して新しいスタートを切っています。 次こそは・・・ ・人間関係が良好な職場で働きたい 今のような仕事の悩みを二度と抱えたくない! このような思いの方は、転職エージェントに無料相談して、あなたにピッタリの求人を提案してもらうのがおすすめです。 有益なアドバイスがもらえるだけではなく、履歴書作成から面接対策まで転職活動を完全無料でサポート。ストレスフリーな環境からの再スタートを目指せます。 |

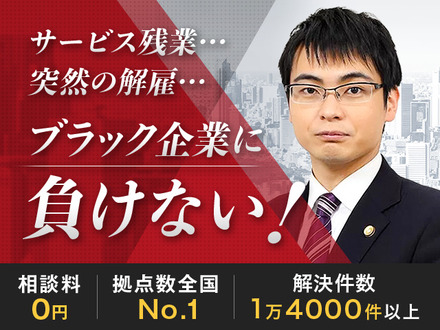

弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます

労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

・未払い残業代を請求したい

・パワハラ問題をなんとかしたい

・給料未払い問題を解決したい

など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。

お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

【不当解雇・残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】「突然解雇された」「PIPの対象となった」など解雇に関するお悩みや、残業代未払いのご相談は当事務所へ!不当解雇・残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.8億円!【全国対応|LINEお問い合わせ◎】

事務所詳細を見る

【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

事務所詳細を見る

【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか

・当サイト経由の問合せ量の多寡

この記事の監修

この記事の監修

ゆら総合法律事務所

退職代行に関する新着コラム

-

本記事では、堤法律事務所の中谷 真一郎先生監修のもと、なぜ「退職代行モームリ」が問題となったのか、その法的な核心部分を深掘りしつつ、今、私たちが本当に安心して利...

-

熊本県内で退職代行サービスを検討しているものの、選ぶポイントやどんなサービスがあるかわからず戸惑ってしまう方もいるでしょう。この記事では熊本県でおすすめの退職代...

-

退職にあたり、なるべく多くの給付金をもらいたいと考える方も多いでしょう。怪我や病気が理由で退職する場合、条件を満たせば傷病手当金と失業保険の両方を受給できます。...

-

退職代行を長崎県で利用する場合、長崎の地域に密着しているかを見極めるのも大切です。都心を中心に対応しているサービスは、地方でのサポートが難しい場合が見られます。...

-

徳島県で使える退職代行サービスは、全国対応型と地域密着型の両方が存在します。2つの種類によって、サポートの方法や体制が異なるので、どちらを利用すべきかの見極めが...

-

現在、福井県で退職代行サービスを探している方は、全国に対応しているサービスに加えて地域密着型のサービスにも目を向けてみましょう。本記事で、おすすめの退職代行サー...

-

退職代行を群馬県内で探す際、さまざまなサービスが存在しています。本記事では、群馬県でおすすめの退職代行サービスを、全国対応型と地域密着型に分けてそれぞれ厳選して...

-

神奈川で利用できる退職代行サービスはたくさんあります。近年ではサービスの増加に伴い、どれを使えばよいかわからないという方もいるでしょう。本記事では、神奈川県に焦...

-

愛媛県で退職代行サービスの利用を考えていませんか?本記事では、愛媛県でおすすめの退職代行サービス3選・退職代行サービスを選ぶ際にチェックしたい3つのポイントを解...

-

香川県で退職代行サービスの利用を考えていませんか?本記事では、香川県でおすすめの退職代行サービス3選・退職代行サービスを選ぶ際の3つのポイントをまとめました。記...

退職代行に関する人気コラム

-

うつ病にかかり退職を考えている方は、退職の流れや生活費などが気になると思います。この記事では、うつ病で退職する場合の流れや保険、支援制度についてご紹介します。

-

退職代行サービスに興味があるものの、具体的に何をしてもらえるのか理解できておらず、利用を踏みとどまっている方も多いのではないでしょうか。本記事では、退職代行サー...

-

退職代行を入れて引き継ぎもなく退職したことで、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえません。今回は、退職代行を使って退職しようとお考えの方に、退職時の...

-

失業保険の給付金を受け取りながらのバイトは可能か、退職者のなかで気になる方は多いでしょう。アルバイトは収入が発生するので、手当の受給にはなにかしらの影響が出てく...

-

うつ病で退職した人も失業保険を受け取れます。この記事では、うつ病で退職した人が300日の失業保険を受給する条件や受け取るまでの流れを解説します。受給金額や失業保...

-

失業保険の不正受給は税務署やハローワークにバレる可能性が高いです。この記事では、失業保険を不正受給するとバレる理由やバレるケースを詳しく解説します。失業保険の利...

-

退職代行を利用しても退職に失敗してしまうという事例があるようです。今回は、退職代行が失敗する5つのパターンと、失敗のリスクを極力抑えるための効果的な3つの方法を...

-

この記事では、失業手当をもらいながら4時間ピッタリのバイトをした場合にどうなるのかを解説します。バイトをしながら失業手当を受け取る条件も解説するので、失業手当を...

-

この記事では求職活動をするふりだけでも失業保険が受けられるのかについて解説します。求職実績の簡単な作り方や、実績に含まれない求職活動も紹介しています。不正受給を...

-

「退職するなら何月がいいの?」退職を検討している方で悩んでいる方も多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、円満退職できるおすすめの退職時期を解説します。ま...

退職代行の関連コラム

-

営業職でも退職代行は利用できるのか、気になる方はたくさんいるでしょう。退職代行は、どんな職種であっても、相談すれば基本的に対応してくれます。本記事では、営業職に...

-

新卒で入社したもののすでに退職を検討している方も多いのではないでしょうか。この記事では、新卒で退職を言いづらい理由や対処法を詳しく解説します。おすすめの退職理由...

-

数ある退職代行サービスの中で、最近注目を集めているのが「退職代行即ヤメ」です。本記事では、退職代行即ヤメについてサービスの特徴や実際に利用した方の口コミ、利用す...

-

退職代行サービスは、福岡で使えるところもたくさん存在します。なかには、サポートの質なども申し分なく、多くの利用者から高評価が得られている所もあるほどです。本記事...

-

仕事内容や環境に満足できずSESを辞めようとしている方も多いのではないでしょうか。この記事では、SESを辞めたいと思う主な理由やおすすめの転職先を解説します。S...

-

エンジニアにおすすめの退職代行サービスを探している方は必見です。この記事では、エンジニアを辞めたいと考えている方に向けて、おすすめの退職代行サービスを紹介します...

-

退職代行ゼロユニオンの口コミ・評判が気になっていませんか?本記事では、退職代行ゼロユニオンを実際に利用した方の評判を紹介しています。また、退職代行ゼロユニオンの...

-

鹿児島県でおすすめの退職代行サービスを知りたいですか?本記事では、鹿児島県でおすすめの退職代行サービス3選と、退職代行サービスを選ぶ際の5つのポイントを紹介しま...

-

仕事に行きたくないと考え、朝に泣くほどつらい思いをしている方は、今のまま働き続けるのは危険です。社会人のなかには、ときに仕事を憂うつに感じる人はたくさんいるでし...

-

職場で働いていると、苦手な人や合わないと感じる人が少なからず出てきます。なかには、上司が嫌いで仕事を辞めたいと考える方もいるでしょう。本項では、上司が嫌いで仕事...

-

「山形県で退職代行サービスを利用したいけど、どれを選べばいいかわからない...」と悩んでいませんか?本記事では、山形県でおすすめの退職代行サービスや選び方のポイ...

-

退職代行辞スルの利用を検討している方で疑問を抱いている方も多いでしょう。この記事では、「退職代行辞スル」を実際に利用した人の評判や口コミをご紹介します。メリット...

可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。

【弁護士監修】退職代行とは?今使っても大丈夫?【2025年10月最新版】

退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。

その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。

退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。

たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。

代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。

過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。

とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。

状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。

退職代行で引き継ぎ放棄しトラブルに?リスク回避が可能な方法と注意点