サービス残業とは、企業が残業代を支払わずに従業員に残業をさせることです。そもそもサービス残業は支払うべき賃金を正当な理由なく支払わない行為であるため、違法であり、許されることではありません。

しかし、「みんなやっているから・・・」「会社で決まっているから・・・」「なかなか他の仕事も見つからないから・・・」人によっては「会社のために・・・」とサービス残業をしている人たちは泣き寝入りをし、疑問を抱きながらも我慢して働いています。

では、「最近、残業代をきちんと支払う風潮が出てきたことを知っていますか?」「企業コンプライアンスを維持することも大事では無いでしょうか?」「サービス残業ありきの会社に未来があると思いますか?」

ここは一つ視点を変えて、サービス残業を無くして健全な環境で就労するためのヒントをお伝えします。

未払い残業代を請求したいと考えている方へ

会社に未払い残業代を請求したところで、認めるでしょうか?

会社に残業代を支払わせるためには、明確な証拠と法的に正しい主張が必要です。

未払い残業代を請求したい方は弁護士への相談・依頼がおすすめです。

弁護士に相談・依頼すれば、下記のようなメリットがあります。

- 残業代を請求できる可能性があるかが分かる

- 未払い残業代を請求するための証拠集めのアドバイス

- 請求できる残業代を正確に計算してもらえる

- 会社との交渉を代理してもらえる など

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しております。

まずは無料相談を活用して、未払い残業代の有無や証拠収集の助言を受けてみても良いかもしれません。

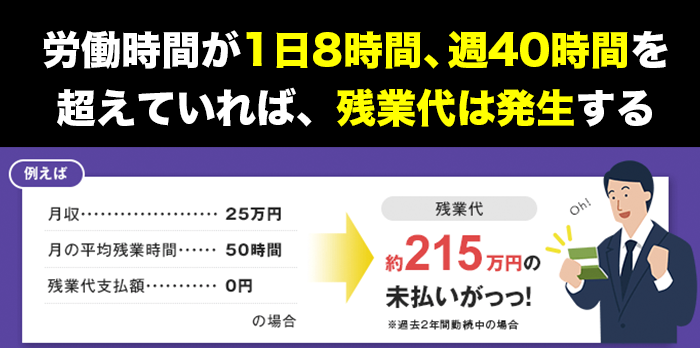

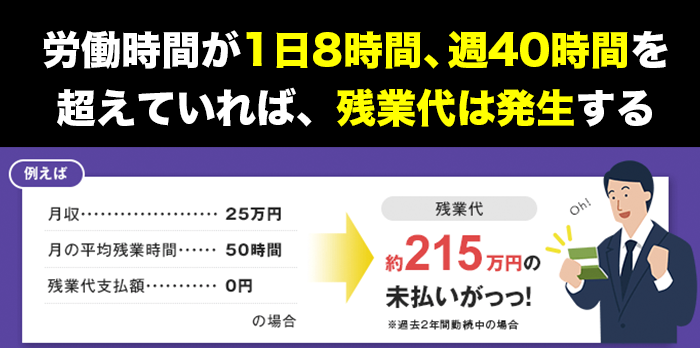

サービス残業は、明確な法律違反であって、刑事罰も定められています。労働基準法37条には「時間外労働(残業)、休日に労働した場合は割増賃金を支払わなくてはならない」と明記してあります。

そして、この37条の内容を守らないと労働基準法違反で「懲役6ヶ月以下又は30万円以下の罰金」に処せられる可能性があります(刑事罰は、極めて悪質なケースに科されるのが通常です。)。

それでは、サービス残業はなぜ起こってしまうのでしょうか。大きく分けて3つの要因があります。

経営陣の無知によるもの

こちらは経営者としてどうかと思いますが、小さな会社の経営者は労働基準法を理解していない人も多いものです。

しかし、流石に「残業をさせたら残業代を払う」ということぐらいは知っているはずですので、みなし残業代や名ばかり管理職(後で解説します)などの脱法的な手法で残業代の支払いを免れると誤解しているか、故意的にこれを免れようとしているケースが散見されます。

犯罪者が「犯罪とは知らなかった」と言っても許されることはありません。サービス残業も「違法とは知らなかった」と言っても許されるものではありません。

コストカットのため

違法と分かったうえで、コスト削減のために違法と知りつつサービス残業を放置している経営者もいます。

もちろん許されることでは無いのですが、労働者は

- 「他の人もやっているから」

- 「会社の方針としてやむを得ないから」

- 「残業代を請求した場合、何をされるか分からないから」と、

色々な理由からこれを甘んじて受け入れているのが現状です。

みんなやっているから

中には悪びれず「周りの会社もみんなやっているから大丈夫」「業界的にサービス残業は常識だから大丈夫」と考えて改善しない経営者もいます。

従業員には「サービス残業なんて当たり前だぞ」や「そんなことじゃ社会で通用しないぞ」と「どこもやっているから」ということを理由に請求を断念させます。

これは、「赤信号皆で渡れば怖くない」という発想と同じであり、正当性の根拠はありません。

サービス残業の典型例としては「タイムカードを切ったあとも無償で働き続ける」ことが挙げられますが、サービス残業には他にも様々な類型があります。

定時以降の就業時間を記録させない

定時になったらそれ以降のタイムカードの入力ができなくなる、定時を超える終業時間が入力できないなど、従前よく見られたサービス残業の方法です。

しかし、最近はサービス残業に対する世間の目が厳しくなっており、このようなあからさまなやり方は強い非難を受ける可能性もあることから徐々に減ってきています。

朝残業をさせる

残業は、一般的には終業時刻以降の労働を意味しますが、始業時刻前に働く場合も、それは残業となります。

そのため、「仕事が終わらないなら早く来てやる」や「始業30分前に掃除や朝礼がある」からと出勤前に作業した場合に、これに対して残業代が払われていないようであれば、サービス残業になります。

仕事を持ち帰らせる

判断が難しいところではありますが、「納期に間に合わないから仕事を持ち帰った・課題が出ている」と家で仕事をした場合も、場合によっては残業にあたります。

したがって、この場合に働いた分について残業代が支払われていないようであればサービス残業をしていることになります。

この点、このような持ち帰り残業行為が残業代の支払対象となるかどうかは、業務の内容、作業の内容・態様、会社からの指示の有無など、諸般の事情を考慮して判断されることになります。

例えば、特に期限も厳しくない仕事を、会社に特段指示されることなく持ち帰り、自分の自由なペースで持ち帰って仕事をするような場合は、残業代の支払対象となる労働とは認められにくいでしょう。

みなし残業の適切な処理がされていない

最近よく聞くようになってきた事例ですが、「残業代は固定残業代として払われている」というケースが散見されるようになりました。しかし、この場合も適法な処理がされておらずサービス残業となっている可能性もありますので注意が必要です。

すなわち、このような固定残業代は単に会社の給与計算上の便宜のために行われているのであれば良いですが、残業代を一定額に限定してコストを削減するために行われているのであれば、それは違法です。

詳しくは「固定残業代(みなし残業)の仕組み|適正な残業代の計算方法」に記載しましたので、心当たりのある方はこちらも参考にされてみてください。

名ばかり管理職という悪質な手口

2010年頃に「名ばかり管理職」という言葉が出てきて、小売店や飲食店を中心に悪質なサービス残業の実態が明らかになりました。

その手法を簡潔に説明すると「労働基準法では管理監督者には残業代を支払わなくてよいとされていることから、社内の独自の基準で「店長」や「マネージャー」を管理職(管理監督者)として取り扱い、長時間の就労を強いながら残業代を払わない」という手法です。

この点、労働基準法上の管理監督者≠会社の管理職であり、「管理監督者」と認められるためには、経営者と一体的立場といえるほど厳格な要件を満たす必要があります。したがって、企業が独自に「管理職」と扱っていても、必ずしも「管理監督者」としての要件を満たすとは限らないのです。

この問題は2010年頃に認知され始め、大手の企業ではそのリスクの高さと批判の大きさから改善が進みました。しかし、未だに規模の小さい会社は、一律に、課長以上は管理職であって残業代は支払わないとしている場合も多く、「名ばかり管理職」というのがサービス残業のひとつとして残存しています。

30分・15分単位で時間をカットしている

賃金計算の際に、労働時間を30分、15分などの一定単位で計算し、端数となる時間を一方的にカットしてその分の賃金を支給しない方法です。

影響も微量ですのでそのままにされがちですが、労働時間は本来1分単位で集計・計算される必要があるため、このような端数分について賃金を支払わないことも原則としてサービス残業になります。

この内容だけで、労働基準監督署などに報告することは難しいかもしれませんが、「1分単位で残業代は払わないとならないのですよ」会社に改善をしてもらうよう交渉することは出来ます(なお、一定単位未満の労働時間を四捨五入的に計算する方法は、違法ではないとされています。)。

着替えの時間・待機の時間を労働時間に含めない

細かい議論となりますが、出勤してから会社の制服に着替える時間、休憩中に電話番をしている時間、就業時間後の終礼の時間なども、残業代の支払対象である労働時間と評価される場合もあります。

「昼休みにオフィスで弁当を食べていたら電話が鳴ったので電話を取った」くらいであればこれを労働時間と評価しにくいと思われます。

ただ「昼休みも電話が鳴った場合にはすぐに対応するよう指示されているから、昼休み中も常に机に待機していないといけない」ようであれば、その時間は労働時間との評価を受けやすくなります。

この場合は、実情を会社に伝えて改善してもらうよう交渉する余地はあります。

気になっている方も多いと思います。こちらでは、サービス残業を止めさせる方法をご説明させていただきます。会社に勤めながらも、労働環境を良くしていきたいとお考えの方はこちらの方法をご検討されてみてください。

労働組合で団結する

労働組合は、労働者の権利・利益を保護することを目的として、労働者で結成された団体のことです。

労働組合の成り立ち

過去、労働者が酷使されていた時代には会社と労働者との間には歴然とした交渉力の差があり、また、労働者の権利・利益の保護も非常に弱いものでした。

そこで、労働者が団結することで会社との交渉力の差を是正し、会社と対等な話合いをすることに結成されたのが、労働組合です。

このような過去の経緯から、労働組合はその存在が憲法上も保障されており、憲法28条が「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と定めています。

一般労働組合(ユニオン)への相談

労働組合には同企業に所属する労働者で結成される企業内組合と、企業に所属しない「一般労働組合(ユニオン)」があります。会社に組合がなかったり、会社の組合があまり機能していない場合には、このようなユニオンに相談することもあり得る方法ではあります。

ユニオンを頼る際の注意点

しかし、ユニオンは「会社との闘争によって労働者全体の権利・利益を実現する」という非常に高尚な理念で動く組織であり、会社と労働者との間の円滑な関係を維持することを主目的とはしていません。

また、ユニオンは企業組織に所属する団体ではないため、各企業の実情や個別事情については関知しないことがほとんどです。

そのため、ユニオンに所属する=会社と徹底的に闘うという途を選択することを余儀なくされる場合も多く、会社内での周囲との関係が破綻してしまうこともあります。また、ユニオンに相談した場合、協力費として一定の費用がかかることもあります。

したがって、ユニオンに加入するかどうかは、自分の将来も見据えたうえで慎重に判断頂くのが賢明と思われます。まずは信頼できる周囲の方に相談してみるほうが安全でしょう。

労働基準監督署に報告する

サービス残業は、上記の通り違法行為であるため、労働基準監督署がこれを認めた場合、速やかに是正して未払いの残業代を支払うよう指導がなされます。

そこで、サービス残業の実態を労働基準監督署に通報し、労基署から会社に対して適切な指導をしてもらうことも方法としてあります。「会社には名前の分からないように、匿名で申告があったことにして欲しい」と伝えれば要望にも応えてくれるでしょう。

もっとも、労働基準監督署は何らの根拠もなく動くことはないため、通報・相談の際にはある程度しっかりした根拠資料に基づいて、具体的に実情を説明する必要があります。

また、あなたが労働基準監督署に通報した事実を経営者が知った場合、事実上、職場において冷遇されるということも考えられます。

労働基準監督署に正当な通報をしたことで給与を下げる、降格させる、解雇するなどは当然違法ですが、仕事を回さないなどの間接的な方法を取られた場合、これを争うのは難しいところではあります。

したがって、直ちに労働基準監督署に通報するのではなく、まずは根拠資料を集めたうえで、会社の然るべき担当者に相談することをお勧め致します。

サービス残業が長年続いている場合、会社に対して過去分を含めて未払い残業代を請求することも可能です。しかし、この場合会社との間で争いとなる可能性もあり、もし会社に勤めながらである場合、辛い立場に置かれることもあります。

そのため、残業代を実際に請求するのは、既に退職した場合か、退職前の場合で、会社との間でしがらみがないという方向けになるかと思います。

重複する内容もありますが、「未払い残業代を自分で請求/獲得する為の証拠と手順を徹底解説」を一読されて検討をしてみてください。

いかがですか。サービス残業ということで、中には「会社のために」と働いておられる方もいると思います。

しかし、働いてもらった分の料金はしっかり支払うことが経営者の義務でありますし、貰った給料分はしっかり働いて返すということは労働者の義務です。

そのバランスがしっかり取れていてこそ良い会社・良い仕事だと考えます。少しでもいい会社にしていくためにも、まずは会社と戦うという姿勢ではなく、会社を良くしていくという姿勢でサービス残業と向き合っていきましょう。

未払い残業代を請求したいと考えている方へ

会社に未払い残業代を請求したところで、認めるでしょうか?

会社に残業代を支払わせるためには、明確な証拠と法的に正しい主張が必要です。

未払い残業代を請求したい方は弁護士への相談・依頼がおすすめです。

弁護士に相談・依頼すれば、下記のようなメリットがあります。

- 残業代を請求できる可能性があるかが分かる

- 未払い残業代を請求するための証拠集めのアドバイス

- 請求できる残業代を正確に計算してもらえる

- 会社との交渉を代理してもらえる など

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しております。

まずは無料相談を活用して、未払い残業代の有無や証拠収集の助言を受けてみても良いかもしれません。