本当は残業したくないけれど「あの人だけ先に帰ってズルい」「やる気がない」と思われるのが嫌で、周囲の人に合わせて仕方なく残業している人もいるかもしれません。

なかにはサービス残業を容認していたり、みなし残業制度を取り入れたりしている企業もあるため、残業を日常的に強いられる人もいるのではないでしょうか。

従業員が「残業したくない」と企業に伝える権利はないのか気になる方も多いでしょう。残業にネガティブな気持ちを抱いている場合には、法的観点から残業という制度について把握しておくとよいでしょう。

この記事では、労働問題の一つに挙げられる「残業」について、残業が強いられる理由や従業員の残業拒否権、定時で帰宅するためにできることなど、さまざまな視点から解説します。

残業したくない、残業を回避する方法が知りたいという人は、参考にしてください。

残業したくないのに残業を強いられる5つの理由

企業に勤めていると、必ずといっていいほど経験するのが「残業」です。かつての日本では「遅くまで残業するのが当たり前」という風潮がありましたが、時代の経過とともにその考えも薄れてきました。とはいえ、現在でも日常的に残業が発生する企業は多く存在します。

残業したくないのに残業を強いられるのは、ストレスや過労を助長しかねません。働き方改革が促進され、残業時間が減りつつある現代において、なぜ日常的な残業は発生するのでしょうか。

まずは従業員に残業が強いられる理由について見ていきましょう。

急に仕事を振られるから

残業を強いられる理由の一つに「急に仕事を振られるから」というのがあります。仕事を依頼する側には「この人にお願いしたらやってくれるだろう」という頼りたい気持ちがあるのかもしれません。

とはいえ、依頼された側は急にタスクが増えるため、時間内に処理しきれず、結果的に残業することにつながります。仕事を依頼してくるのが上司や先輩ともなれば、断れないケースもあるでしょう。

本来であれば帰宅できるはずなのに、急なタスクの増加によって強いられる残業はよくあるケースといえるかもしれません。これは法的には残業命令だと考えられます。残業命令については後述します。

サービス残業が当たり前だから

企業のなかには、就業時間以降の労働は無給という「サービス残業」を従業員に強制しているところもあります。

サービス残業は、単なる「人件費の削減」という企業側の悪質な考えでおこなわれているだけで、まさに労働基準法違反となる行為です。もしそのような実態が労働基準監督署に見つかれば、企業は厳しく処罰される可能性があります。

とはいえ、一部の業種では「サービス残業が当たり前」という考えがいまだ根強いのも事実です。この場合「みんなやっているから」という理由で、企業側がサービス残業を正当行為として見せている可能性もあるでしょう。そうなれば、従業員はなかなか「帰りたい」と言い出せず、やむを得ず残業するハメになっていることが考えられるでしょう。

使用者である会社が強制している場合、法的には残業命令に当たるでしょう。

『みなし残業』が含まれているから

企業が採用する給与制度の一つに『固定残業代制度』があります。この制度は「みなし残業」「定額残業代」といわれるように、実際の労働時間に関係なく一定の残業代をあらかじめ給与に含めて従業員に支給するものです。

企業がこの制度を導入している場合、従業員が残業をしても、定められた時間内であれば残業代が追加支給されることはありません。固定残業代制度は、もともと残業が多い業種で用いられる傾向にあるため、従業員はその企業に所属している以上、残業から逃れられない可能性が高いといえます。

ただし、みなし残業代の支給があるからといって、残業を強要されるわけではないことは覚えておきましょう。

自分が成長段階にあるから

入社歴の浅い人や新しい業務にチャレンジしている人であれば、自分の成長過程において残業が発生しやすいものです。その事実をどのように判断するかは自分次第ですが、仕事の要領をつかむまでは仕方がないと考える人も多いでしょう。

残業命令とは?

残業命令により残業を強いられるケースがあります。上記4つの理由を法的に評価すると、この理由に集約される可能性が高いでしょう。

企業から残業命令が出ている場合、従業員は基本的に正当な理由がなければ残業を拒否できません。

ここでいう「残業命令」とは企業が従業員に残業を強制することであり、企業はその権利を行使するために以下3つの条件を全て満たした状態で従業員に命令を下しています。

- 36協定の締結と労働基準監督署への届出

- 就業規則等へ残業の根拠を明記

- 従業員へ残業を命じる業務上の理由

ちなみに『36(さぶろく)協定』とは、従業員(労働者)の代表者と企業(使用者)の間で締結する労使協定であり、この協定を結ぶと、原則認められていない従業員の残業や休日労働が可能になります。労働基準法第36条1項を根拠にした協定であるため「36協定」といわれているものです。

企業が残業命令を出す際は、背景にそれなりの理由があることが考えられます。残業したくない従業員にとっては負担を強いられますが、この場合の残業は回避できないケースと思っておくのが賢明です。

残業したくない!と残業命令を拒否できる?

企業から残業命令が出た場合「残業したくない」という理由で残業から逃れられるのでしょうか。残業命令を拒否するためには正当な理由が必要になってきます。

残業命令は拒否できない

あなたが勤める企業から残業命令が出た場合、あなたが「残業したくない」と思っていても原則拒否できません。

前述のとおり、企業が残業命令を行使するためには、正しい手続きを踏む必要があります。正しい手続きを踏んだ命令に対しては、従業員も「残業したくない」ではなく「残業できない」という正当な理由がない限り、企業の残業命令を拒否できないのです。

とはいえ、命令を拒否したからといって従業員が刑事処罰されるわけではありません。企業の業務指示に違反したとして、企業から始末書の提出を求められたり、ボーナスが減額されたりといったペナルティ(懲戒処分)が課せられる可能性や、社内評価に響くことが懸念点として挙げられるでしょう。

残業命令を拒否できる正当な理由とは?

企業から出される残業命令は原則拒否できませんが、例外として従業員に以下のような理由があればその命令を拒否できます。

- 残業できないほどの体調不良を患っている

- 妊娠中もしくは産後1年経過していない

- 家庭で育児・介護にあたる必要がある

- 企業からの残業代が未払いである

もしあなたが、これらの理由に一つでも該当していれば「残業したくない」と残業命令を拒否してもかまいません。ただし、場合によっては「正当な理由」を証明するよう企業から求められる可能性があるため、病院での診断書や母子手帳のコピーなどを準備しておくとよいでしょう。

残業命令以外の残業はしなくてよい

あなたが「残業したくない」と伝えたとき、残業が当たり前という風潮のある企業では「そんな考えは甘い」「やる気がない」と批判されることがあるかもしれません。

しかし、残業命令以外の残業は基本的にしなくてよいものです。労働基準法第32条では、従業員の労働時間について原則「1日8時間、週40時間」以上働かせてはいけないとされています。

(労働時間)

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

引用元:労働基準法第32条|e-Gov法令検索

上記時間を超過する労働時間が、いわゆる「法定外残業」と呼ばれる時間外労働です。企業はそのような時間外労働が発生する以前に前述の『36協定』を締結していなければ、従業員の労働は違法として企業側が処罰される可能性が高くなります。

このように、法律上残業を可能にする制度はありますが、残業することが正義ではありません。基本的に「残業はしなくてよいもの」とし、どうしても残業しなければ業務上問題が生じる場合のみ、超過労働するという考えをもっておくのがよいでしょう。

そのためには、そもそも就業時間内に業務を終えられるよう、企業や個人間で業務効率化の仕組みづくりが必要だといえます。

残業したくない人が定時で帰るために考えるべきこと

残業したくない人は、どうすれば残業しなくて済むのか考えながら業務にあたることも必要です。仕事を定時で切り上げるために意識すべきことについてご紹介します。

業務効率化を図る

まず、あなた自身ができる対策としては、業務効率化が挙げられます。そのうえで必要なことは、作業における無駄な行動を徹底的に洗い出すことです。

作業工程のなかで同じポイントに何度も戻るシーンがあれば、一度にまとめられるよう順序を入れ替えてみたり、パソコンを使用するならショートカット機能を活用したりするのもひとつの方法です。

また、ルーティンワークや大きいタスクは分割して作業すれば、なかだるみやスピードの低下を防げます。業務効率化を図るには、普段から「もっと良い方法はないのか」と疑問をもつことが大切です。

無駄な行動の洗い出しは、改善点の発見と作業時間の短縮につながるカギとなります。

作業ごとに目標時間を設定する

定時に帰るためには、その日にしなければいけないタスクごとに、作業時間を決めてから取り組むことも有効です。

人は誰しも「期限」がないとダラダラしてしまいがちで、真剣にやっているつもりでも意外と作業中に無駄な時間を過ごしているものです。

しかし、タスクの作業時間が決まっていれば、目標に向かってスピーディーに取り組めるうえ、仕事の優先順位を考えながら効率的に作業できます。その結果、時間内に仕事を終えられる仕組みが整っていくと考えられます。

仕事を振られる前に退勤する

どうしても定時で帰りたい日には、仕事を振られる前に退勤するのも一つの方法です。誰かに頼られるのは非常にうれしいことですが、そこで引き受けてしまうと余計に定時退勤が難しくなる可能性があります。

昼間の段階から「今晩は自宅に来客があるので」「大切な人と約束しているので」と周囲に伝え、定時退勤を実現できる環境を整えておくことも大切です。

残業の少ない会社へ転職する

もしあなたが勤める企業で残業が常態化しているなら、もっとクリーンな企業への転職を検討するのがよいかもしれません。働き方改革が推進されている現代において、従業員にとって働きやすい環境づくりをおこなっている企業はたくさんあります。

転職に対して不安を感じるのであれば、転職エージェントを活用することで優良企業を紹介してもらえる可能性もあります。残業時間が少ない企業で気持ちよく働くためにも、転職を一つの解決案として検討するのもおすすめです。

専門機関へ相談する

あなたのなかで、すでに残業問題が深刻化している場合は、迷わず専門機関へ相談しましょう。

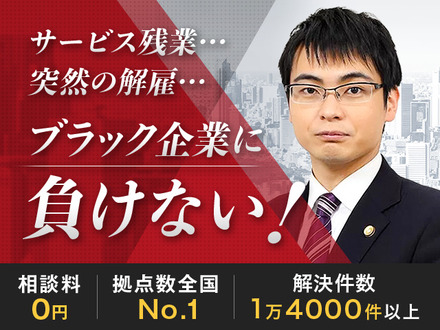

「サービス残業がつらく、未払いの残業代を企業へ請求したい」「残業を拒否したら退職を言い渡された」など、企業とのトラブルは弁護士や労働局への相談がおすすめです。状況次第では、今までの未払い残業代を企業に請求できる可能性もあります。場合によって慰謝料を請求できるケースも少なくありません。

また、長時間労働が常態化しているせいで精神的苦痛や心の問題を抱えている場合は、厚生労働省の「こころの耳」という窓口でも相談にのってもらえます。長時間労働は健康障害につながるだけでなく過労死というケースも起こりうるため、一人で悩まないことが大切です。

残業したくない!と苦しむ前に弁護士へ相談を

残業は自分の工夫次第で時間短縮できる場合もありますから、普段の業務を見直し積極的に効率化を図りましょう。今日は絶対定時で帰りたいというときは、新たなタスクが追加される前にサッと帰ることも大切です。

しかし、残業や問題はなかなか簡単に解決できるのもではないのも実情です。あなた自身が「自分の成長のため」といって納得できればよいですが、たいていは「残業したくない」と考えている人がほとんどでしょう。

働き方改革が推進されている今もなお、残業が常態化している企業は多く、そのような企業で残業を断れば『上司からのパワハラ・同僚からの職場イジメ』にあう可能性も否めません。

もし「残業したくない」「未払いの残業代を請求したい」「違法残業を強いられている可能性がある」といった悩みを抱えているなら、労働問題に詳しい弁護士に相談しましょう。あなたの健康を維持するためにも、残業問題は早期解決させることが大切です。

弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます

労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

・未払い残業代を請求したい

・パワハラ問題をなんとかしたい

・給料未払い問題を解決したい

など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。

お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

事務所詳細を見る

【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

事務所詳細を見る

【不当解雇・残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】「突然解雇された」「PIPの対象となった」など解雇に関するお悩みや、残業代未払いのご相談は当事務所へ!不当解雇・残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.8億円!【全国対応|LINEお問い合わせ◎】

事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか

・当サイト経由の問合せ量の多寡

この記事の監修

この記事の監修

下地法律事務所

残業代請求に関する新着コラム

-

本記事では、専門業務型裁量労働制における、残業代や深夜手当・休日手当の考え方、未払いの残業代等の計算方法・請求方法について、具体例を挙げつつ分かりやすく解説しま...

-

労働基準法にもとづいて36協定を結んでいても、月45時間以上の残業が年間7回以上ある場合には違法となります。本記事では、違法な長時間労働に関する相談先について詳...

-

時間外労働が月60時間を超えている場合、1.50%以上の割増賃金を受け取れる可能性があります。そのため、労働基準監督署や弁護士への依頼を検討するのがおすすめです...

-

残業代をボーナス(賞与)に含めて支給する会社があるようですが、労働基準法に照らして不適切な取り扱いです。残業代とボーナスは区別して支給しなければなりません。本記...

-

会社に対して残業代を請求する際には、残業をした事実を証拠によって立証できるようにしておく必要があります。 本記事では、残業代請求をしたいけれどタイムカードがな...

-

毎月支給する給料の額を、残業代込みで労働者に示している企業が多数見られます。 本記事では、残業代込みの給料を定めることの是非、固定残業代制のポイント、追加残業...

-

医師は非常に高度な専門職ですので、時間外労働や残業代がどの程度発生しているかも判断がしにくい職業と言えます。しかし、医師に専門業務型裁量労働制の適用はありません...

-

36協定は残業に関する協定ですが、守られていない会社が多いです。本記事では、36協定とは何か、違反のケース、違反していた場合の対処法などを解説します。

-

会社から残業を強制されても、会社が残業の要件を満たしていれば拒否はできません。しかし、残業の要件を満たしていなければ残業の強制は違法となり、従う必要はないでしょ...

-

変形労働時間制で働いてる場合、残業代が全く支払われないケースも少なくありません。しかし、制度の十分な説明がなく場合によっては悪用されていることもあるでしょう。 ...

残業代請求に関する人気コラム

-

変形労働時間制とは、労働時間を月単位や年単位で調整することで清算する労働制度です。教職員の働き方改革としても導入が検討されている変形労働時間制には、導入の条件や...

-

仕事とプライベートの時間のバランスを保つためにも、労働時間と共に重要になることが、年間休日の数です。

-

裁量労働制は、あらかじめ定められた労働時間に基づき報酬を支払う制度です。本記事では、裁量労働制のメリット・デメリットや仕組み、2024年の法改正における裁量労働...

-

固定残業代とは、残業時間にかかわらず、毎月一定額が残業代として支給されるものです。労働者にとって大きなメリットがある一方、企業が不正に運用すれば、被る不利益も大...

-

「36協定について知りたい」、「残業が多いので会社に違法性がないか確認したい」などのお悩みを抱えている方に向けて、この記事では36協定の締結方法、時間外労働の上...

-

過労死ラインとは労災給付の基準であり、月に80〜100時間を超える労働は深刻な健康障害を引き起こす可能性が高いとして、抑制する取り組みが広まっています。この記事...

-

最近よく耳にするようになった「ブラック企業」というワード。ブラック企業の残業時間はどのくらいなのでしょう。また、残業代を請求するための手順や、請求した際に受け取...

-

みなし残業とは賃金や手当ての中に、予め一定時間分の残業代を含ませておく制度です。みなし残業制度(固定残業制度)だから残業代は出ないという話しはよく聞きますので、...

-

労働基準監督署は域内の事業所が労働基準法を守って運用しているか監督しています。勤務先の会社が労働基準法を守っていない場合、労基署に相談すると指導勧告をしてくれて...

-

休日出勤とは、その名の通り休日に出勤することです。会社によっては休日出勤が当たり前のようになっている所もあるでしょうし、本来払われるべき休日手当が支給されない企...

残業代請求の関連コラム

-

本記事では、パワハラについて無料相談ができる窓口と、どの窓口に相談すべきかをわかりやすく解説します。「パワハラを本気でどうにかしたい」という方は、ぜひ参考にして...

-

残業手当とは、所定労働時間や法定労働時間を超えて働いた場合に支払われる手当のことです。この記事では、残業手当の計算方法や、未払いの残業手当の請求方法などを解説し...

-

残業代請求を社労士に依頼できるかどうか気になる方は少なくないでしょう。この項目では、残業代請求において社労士が対応できることや依頼した際のメリット・デメリット、...

-

判例を元に未払い残業代請求をして受け取れる和解金の相場を解説。未払いの残業代を会社へ円滑に請求するために、必要な準備をわかりやすく提案します。

-

月50時間を超える残業は違法になるのか、長時間労働の実態や伴う危険性を徹底解説。月50時間を超える残業を強いられている労働者は大半が「辛い」といった疲弊の声をあ...

-

退職金が未払い・支払ってもらえない・少ないなどの理由で悩んでいる方もいるでしょう。本記事では、会社から退職金が出ない場合の請求方法や必要な証拠、会社側の罰則や退...

-

働きすぎと言われる日本人ですが、残業の多さも問題となっています。国を挙げて労働時間の削減に取り組んではいますが、実際に残業が減ったと感じている方も少ないのではな...

-

どんなに仕事ができる人でも残業せざるを得ない状況に陥ってしまうもの。では、残業を避けるためにはどうすればよいのでしょうか?残業についての基礎知識と対策について解...

-

【労基署に行く前に弁護士へ!】労働基準監督署に未払い残業代について相談に行く際、きちんと対応してもらえるか、申告/通報して解決できるのか?不安に思う方も多いので...

-

毎月80時間の残業をしていてもらえる残業代がこれっぽっち?と感じたことはないですか?固定残業代だと毎月金額が一定なので、なお不安ですよね。この記事では、残業が8...

-

今回は、毎月40時間の残業をしている方に、残業時間を減らすポイントや正しく残業代を支払ってもらうための計算方法や残業の基礎知識をお伝えします。

-

36協定に違反する長時間労働は違法です。この記事では残業時間の上限や、長時間労働の相談先について詳しく解説しています。残業時間の上限は法律で厳格に定められている...

相談者様ご自身で保管していなくても、弁護士に依頼することで会社に開示請求を行う事ができます。

タイムカードはもちろん、PCの起動ログから残業時間を立証できた事例もございますので、証拠が手元に無くても泣き寝入りせず弁護士に相談しましょう。

確かに労働基準法では、「管理監督者」には残業代を支払わなくても良いと明記されておりますが、会社で定める「管理職」が労働基準法で言う「管理監督者」に当たらないケースもあります。

この場合は会社側が労働基準法違反となり、残業代を支払う義務を負います。このような名ばかり管理職問題についてまとめた記事がございますので、詳しくはそちらをご覧ください。

固定残業時間以上の残業を行った場合、その分の残業代は適切に支払われる必要があります。また、36協定の都合上、基本的に固定残業時間の上限は45時間とされております。

固定残業時間を上回る残業を行ったり、会社が違法な固定残業代制度をとっていた場合はもれなく残業代請求が可能です。直ちに弁護士に相談しましょう。

残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。

ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。

残業代請求の時効は3年となっております。

退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。

また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。